【コンクール向け】自由研究レポートの基本

このページでは自由研究レポートの基本的な書き方をまとめています。

まずは、これを見て、書けるところだけ書いてみてくださいね。

空欄あっても大丈夫です!

絶対に守るべき『文章の形式』

実験レポートには絶対に守らなければいけない「文章の形式」があります。

なので、レポートの各項目の前に、まずは、文章の形式をご紹介していきますね。

文字は大きく

レポートを書くとき、老眼の人でも簡単に読める文字サイズにします(審査員が高齢な場合が多い)。

具体的には11pt以上にしてください。

文末は「ある」「である」「だった」

作文を書くときには「です」「ます」「ました」をよく使うと思います。

レポートでは、間違い。

レポートでは・・・

・「ある」

・「である」

・「だった」

を使います。

具体例▼

悪い例)「塩の結晶を作りました。」

良い例)「塩の結晶を作った。」

理科の実験レポートは、事実を書いて報告する書類です。

先生に向けて書くから「丁寧な言葉の方がいいかなぁ」って感じるかもしれませんが、気にしなくてOK。

「である」調で書いてくださいね。

1つの文章はとにかく短く

もう1つ絶対に守らなくてはいけないことは「1つの文章を短く書くこと」。

ためしに次の文章を読み飛ばしてください。

「モールで塩の結晶を作ったら、塩のつきかたがまばらで、観察してみると、糸の結び目に塩がいっぱいついていて、でこぼこしてる方が塩がつきやすいのかなと思った。」

・・・正直、読みたくない!!!

レポートは「報告書」なので、読んでもらう相手がいます。

だからこそ、読みやすい文章を書くことがお作法です。

具体的に1つの文章に何文字とは決まっていませんが、「とにかく短くしてやるぜ!」と意識してみてください。

良い例▼

「モールで塩の結晶を作ったら、塩のつきかたがまばらだった。観察してみると、糸の結び目に塩がいっぱいついていた。でこぼこしている方が、塩の結晶がつきやすいのかな?と思った。」

▼まとめ▼

・文末は「ある」「である」「だった」にする

・1つの文章をできるだけ短くする

主語と述語のねじれはNG

これはちょっと難しいけど、ぜひチェックしてほしいてお話。

主語と述語のねじれとは?

「主語と述語が対応していない文章のこと」

例)

悪い例:私の研究テーマは、水を調べた

※主語はテーマ、述語は調べた。「水は調べることができない」からダメ。

良い例:私の研究テーマは、水である。

主語と述語があっていると、グッと読みやすい文章になります。

でもでも、「主語と述語にねじれ」気づくのはすっごく難しい!!!

※ここだけの話、私もしょっちゅうやらかします・・・

初めてレポートを書くときは、気にしなくていいよ!

保護者の方がレポートを読んでみて、気になる部分がございましたら、お直しいただけますと幸いです。

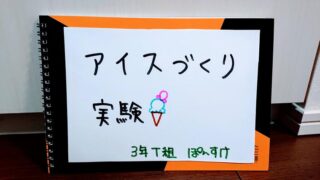

表紙(タイトル)の書き方

表紙に絶対に書かなきゃいけないのは・・・

・タイトル

・学校名

・学年&クラス

・名前

です。

表紙の具体例

次は、「実験の動機」の書き方をお話していきます。

「動機」の書き方

自由研究レポートには必ず、実験の動機が必要です。

まずは、実験の動機って何?という解説です。

『動機』とは、「実験をやりたくなった理由」を書く項目。

具体的には・・・

1)今までに気づいたこと=知識

2)得られた知識から不思議に思ったこと

を書く。

ためしに、先ほど紹介した「なぜ久能海岸は吉浜海岸のように足跡がくっきりと付かないのか?」の動機を見てみます。

祖母の家がある神奈川県湯河原町の吉浜海岸によく散歩に行き、貝やきれいなガラスを拾った。

砂浜には、たくさんのサーファーの足跡が付いていた。

弟がサーファーの足跡をたどって遊んでいたが、足跡は海まで深くくっきりと付いていて驚いた。

砂浜には、犬やカラスなど動物の足跡もくっきり付いていた。

しかし、家の近くの静岡県静岡市の久能海岸で足跡を付けようとしたら、ほとんど付かなかった。どちらも砂でできた海岸なのに、なぜ久能海岸は吉浜海岸のように足跡がくっきりと付かないのか、疑問に思ったことが研究を始める動機になった。

「なぜ久能海岸は吉浜海岸のように足跡がくっきりと付かないのか?」より引用

↑の文章を読んでみると・・・

1)今までに気づいたこと=知識(黒い太字)

2)得られた知識から不思議に思ったこと(青い太字)

この文章を読んでみると「実験をやりたくなった理由」がわかりますね。

余談ですが、「自由研究の評価ポイントは?先生に直撃インタビューしてみた」でご紹介したように、コンクールに入賞するくらいに、ものすごく評価の高い自由研究をするには、どれだけ『動機』を語れるかが重要です。

それくらい、動機はとても大事な項目。

ぜひ、あなたが本当に気になったことや「研究対象への愛」を熱く語ってくださいね。

▼動機のまとめ▼

『動機』とは、「実験をやりたくなった理由」を書く項目。

具体的には・・・

1)今までに気づいたこと=知識

2)得られた知識から不思議に思ったこと

を書く。

動機の具体例

次は、実験方法の書き方です。

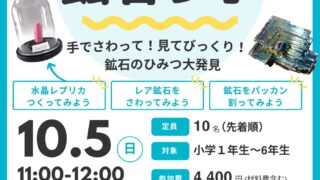

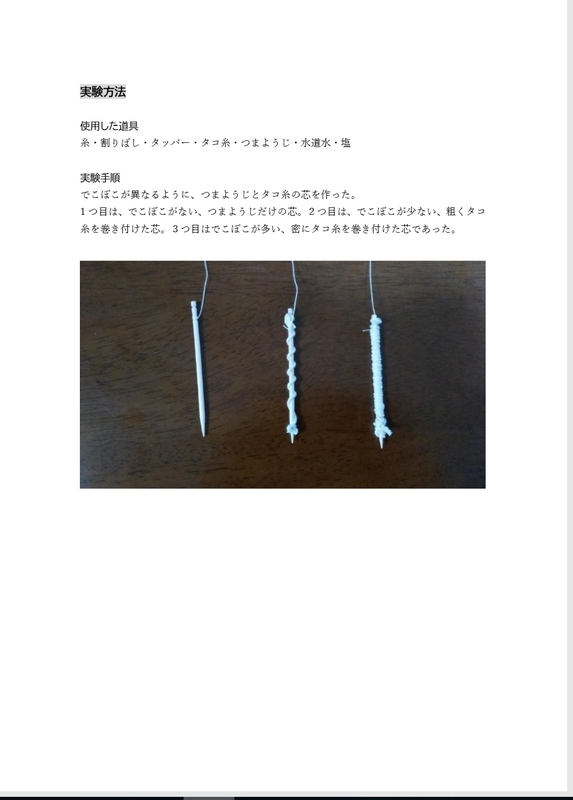

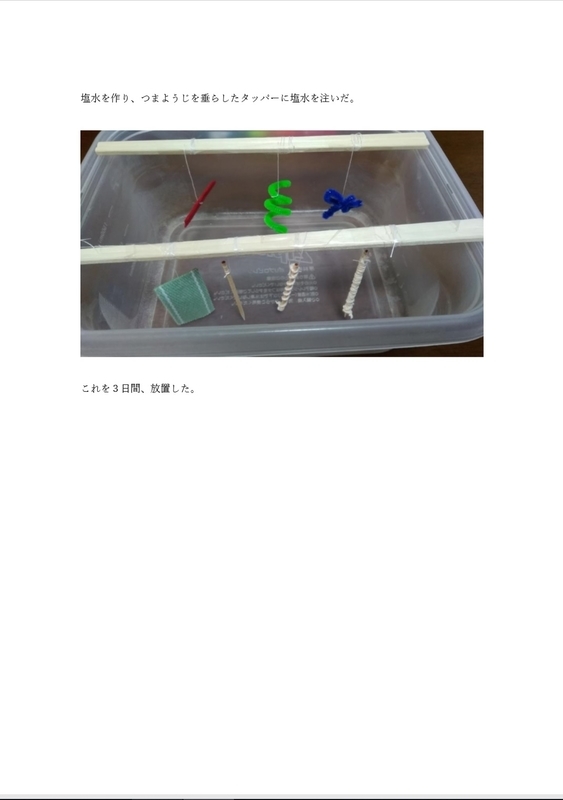

実験方法の書き方

実験方法では、実際にやったことを書きます。

具体的には・・・

実験方法で書くこと▼

1)「実験方法」というタイトル

2)実験で使った道具

3)実験の手順

を書きます。

書く順番は「タイトル→実験で使った道具→実験手順」です。

これだけ書くと難しいですが・・・要するに、料理のレシピと一緒です。

例えば、目玉焼きをつくるとします。

【タイトル】目玉焼きつくり

【道具】卵・油・フライパン

【手順】

1)フライパンを熱して、油を入れた

2)卵をフライパンに入れた

実験方法もこんな風に書いていきます。

次は、1)実験で使った道具と2)実験の手順の書き方を順番に説明していきますね。

実験で使った道具を書く

まず、実験で使った道具を書くときは、箇条書きしてください。

もし、道具の写真を撮影したら、一緒に掲載するとわかりやすいです。

実験手順を書く

実験手順では、やったことを書いていきます。

ここで必ず押さえてほしいのは・・・

手順は「過去形※」で書く

※語尾を「だった」にする。

です。

もし、実験中の写真を撮影しているなら、ぜひ盛り込んでください。

また、手順が読者に伝わりやすいように、手順には番号を振ってください。

注意点)やったこと「だけ」を書く

実験手順を書くときに、注意点があります。

・「気づいたこと」を書いちゃダメ!

・「思ったこと」を書いちゃだめ!

ちょっとわかりづらいので、目玉焼きを例に挙げていきます。

・手順の悪い例その1▼

フライパンに油を引いた。卵をフライパンに入れたら、卵が固まってきた。

→「卵が固まってきた」のは気づいたこと。手順に書いてはダメ。

・手順の悪い例その2▼

フライパンに油を引いた。油がはねて熱かった。

→「油がはねて熱かった」のは思ったこと。手順に書いてはダメ。

手順は、やったことだけを淡々と書いてくださいね。

実験方法のまとめ▼

実験方法で書くことは・・・

1)「実験方法」というタイトル

2)実験で使った道具

3)実験の手順

実験手順を書くときの【注意点】▼

・手順は「過去形※」で書く

・手順に「気づいたこと」や「思ったこと」を書いちゃだめ!

方法の具体例

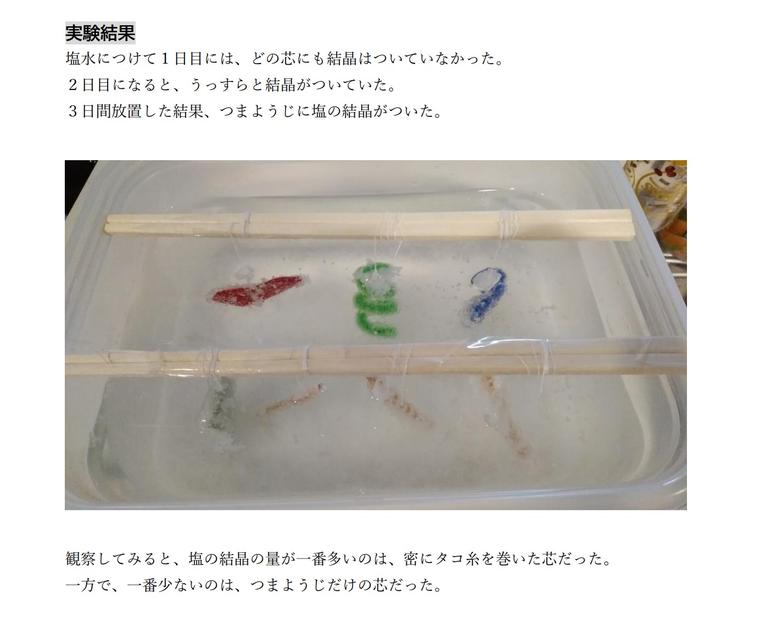

実験結果の書き方

実験結果では、観察したことを書きます。

具体例として、目玉焼き作りを実験レポート風に書いてみます。

【タイトル】目玉焼き作り

【実験方法】

・道具:卵、油、フライパン

・手順:フライパンを熱して、油を入れた。次に、卵をフライパンに入れた。

【実験結果】

フライパンを熱したら油がはねた。卵をフライパンに入れたら、卵が固まった。

実験をやっているときに、観察したことをなんでも書いていきます。

ここでも、文章の語尾に注意点があります。

必ず「過去形」で書いてください。

▼実験方法・実験結果の違い▼

・実験方法は「やったこと」

・実験結果は「観察したこと」

▼結果の書き方のまとめ▼

・実験結果では、観察したことを書く

・注意点:語尾は「過去形(=だった)」

結果の具体例

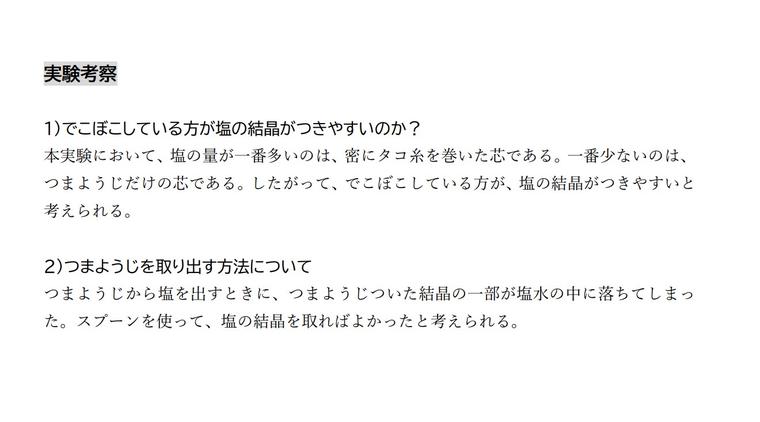

考察の書き方

考察では「実験を観察して、気づいたこと」を書きます。

もう一度、目玉焼きを例に話していきます。

【タイトル】目玉焼き作り

【実験方法】

・道具:卵、油、フライパン

・手順:フライパンを熱して、油を入れた。次に、卵をフライパンに入れた。

【実験結果】

フライパンを熱したら油がはねた。卵をフライパンに入れたら、卵が固まった。

【考察】

油がはねると危ない。

洗ったばかりのフライパンだから、水がついていたのかもしれない。

次からは、フライパンをよく拭いてから目玉焼きを作ろうと思う。

実験結果で起こったことを見て、感じたことや気づいたことを書いていきます。

▼方法・結果・考察の違い▼

・実験方法は「やったこと」

・実験結果は「観察したこと」

・実験考察は「観察して、気づいたこと」

考察に感想を書いちゃダメです!

考察のあとに「感想」という項目を作ってください。

▼考察のまとめ▼

・考察では、観察して気づいたことを書く

・感想を書きたい場合は、「感想」という項目をつくる

考察の具体例

ここまでお疲れ様でした。

最後に、参考文献の書き方を解説していきます。

参考文献の書き方

そもそも参考文献ってなんでしょう?

学校でも、あまり教わらない項目だと思います。

そこで、参考文献の書き方の説明に行く前に、「参考文献とは何か?」にお答えしていきます。

参考文献ってなに?

まずは、参考文献の説明。

参考文献とは、レポートを作ったときに、参考にした本やウェブサイトのこと

です。

もし、お手元に漫画や小説があったら、終わりの方のページを見てみてください。

参考文献が掲載されている場合があります。

レポートを含め、作品を作るときに参考にしている本やウェブサイトがあったら、必ず参考文献としてまとめます。

参考文献のテンプレ

参考文献の書き方を具体的にお話していきます。

まずは、テンプレをご紹介。

参考文献テンプレ▼

本:著者名、『タイトル』出版社名、発行年

ウェブサイト:著者もしくはサイト名「記事タイトル」、(URL、閲覧日:日付)

具体例▼

本:科学編集室、「小学生の自由研究 科学編 改訂版 (学研の自由研究)」学研プラス、2012年

ウェブサイト:自由研究Lab.「【塩の結晶】つまようじ&タコ糸で「オリジナル自由研究」!やり方をご紹介(https://www.ziyukenkyulab.com/entry/shio_kesyou_tsumayouzi、閲覧日:2020年6月14日)

実は・・・参考文献の書き方に決まりはありません。

自由研究だけでなく、プロの研究者が書く論文でも「参考文献の書き方は、絶対コレ!」という書き方はないんです(論文を投稿する雑誌によって違います)。

そこで、今回の記事では、もっともシンプルなテンプレをご紹介しました。

もし、学校や自由研究コンクールで参考文献の書き方の指定があったら、そちらに合わせてください。

余談「なんで参考文献って必要なの?」

余談です。

ここまで、参考文献は、必ずまとめなきゃいけないとお話していきました。

これには理由があります。

参考文献を書く理由は、「私の自由研究はパクッてない」と証明するため

です。

もう少し詳しく知りたい方は「自由研究レポートで「参考文献」はなぜ必要?」を読んでみてください。

▼参考文献の書き方▼

・参考文献とは、参考にした本やウェブサイトのこと。

参考文献テンプレ▼

本:著者名、『タイトル』出版社名、発行年

ウェブサイト:著者もしくはサイト名「記事タイトル」、(URL、閲覧日:日付)

参考文献の具体例

お疲れ様でした。以下がこれまでのまとめです。

(概要)『実験レポートの書き方』

▼実験レポートの構成▼

1)表紙

2)動機

3)実験方法

4)結果

5)考察

6)参考文献

文章の形式▼

・文末は「ある」「である」「だった」にする

・1つの文章をできるだけ短くする

・主語と述語のねじれはNG

表紙の書き方▼

・表紙に書くことは「タイトル・学校名・学年・名前」

・実験で何をやったかわかるタイトルにする

・タイトルの決め方がわからなかったら「使った道具と実験内容をくっつける。そのあと『実験』と書く」

動機の書き方▼

・『動機』とは、「実験をやりたくなった理由」を書く項目

動機では・・・

・今までに気づいたこと

・気づいたことから不思議に思ったこと

を書く。

実験方法の書き方▼

実験方法とは、「実際にやったこと」を書く項目

書く内容▼

・「実験方法」というタイトル

・実験で使った道具

・実験の手順

※実験手順を書くときの【注意点】▼

・手順は「過去形※」で書く

・手順に「気づいたこと」や「思ったこと」を書いちゃだめ!

結果の書き方▼

・実験結果とは「観察したこと」を書く項目

・注意点:語尾は「過去形(=だった)」

考察の書き方▼

・考察では「観察して気づいたこと」を書く

・感想を書きたい場合は、「感想」という項目をつくる

参考文献の書き方▼

・参考文献とは、参考にした本やウェブサイトのこと。

参考文献テンプレ▼

本:著者名、『タイトル』出版社名、発行年

ウェブサイト:著者もしくはサイト名「記事タイトル」、(URL、閲覧日:日付)