理科の先生に聞いてみた「なんで自由研究をやらなきゃいけないの?」

ぽんぽこぽん!サイエンスコミュニケータのぽんすけです。

お読みいただきありがとうございます。

「なんで自由研究をやらなきゃいけないの?」

小学生の保護者、あるある疑問です(ただし表には出さない)。

たとえば、算数ドリルや国語の漢字練習なら、普段の授業でやっています。

将来受験にも使いますし、生活に密着しています。

でも自由研究って、普段の授業で全くやらない内容ですよね。

なぜか、夏休みに突然現れる宿題です。ナンダコイツ。です。

しかも・・・やることを決める→実際にやってみる→展示できるようにまとめる→学校に持っていくという、ハチャメチャにめんどくさい作業を押し付けてくる宿題です。

あなたが「自由研究ってなんか意味あるの!?意味ないならやりたくない!」と思うのは当然。

そこで、この記事では・・・

「自由研究には教育上どんな意味があるの」について解説!

「自由研究の宿題をキットで済ませても大丈夫?」に引き続き、理科の先生に直撃インタビューしてきました。

ぶっちゃけた結論から言うと・・・

「自由研究には教育上どんな意味があるの」▼

・自由研究の意味は誰も決めていない。つまり自由研究の意味(自由研究という宿題のゴール)はあなたが決めなくてはならない。

・自由研究は、こども自身で宿題のゴールを決めるため、『ものごとの取捨選択』を学ぶことができる。

では、具体的なインタビュー内容のまとめをご紹介していきますね!

はじまりはじまり~☆

※1:この記事は現役の理科教諭へのインタビューをもとに、「ハシビロ先生とぽんすけ」の会話風に再構成されたお話です。

ハシビロ先生もぽんすけもフィクションのキャラクターであり、実在の人物と一切関係ありません。

※2:自由研究の考え方は先生によって違う可能性があります。

あくまで、一人の理科教員へのインタビューをもとに作成した記事であることをご了承ください。

実験とか調べ学習に興味のない人に「自由研究の意味あるの?」

▼登場人物▼

ぽんすけ:自由研究大好きタヌキ。

ハシビロ先生:実験のプロ。現場・命。

保護者から実際に寄せられた「自由研究って教育上どんな意味があるのですか?」という質問の答えをプリーズ!

今回はなんだか押しが強いですね。

実は、ぽんすけも「自由研究ってどんな意味があるの?」ってめちゃくちゃ気になっていたんです。

記事「自由研究に意味はない?「受験・就職・思い出」のために」にも書いたように、私自身は、自由研究を真剣にやる=将来、大人になったときにすっっっごく役立つスキルを身に着けられるって確信しているのですが・・・

別に、自由研究を真剣にやらなくてもいいとも思うんです。

何を優先するかどうかは人それぞれですし。実験とか、調べものとかが好きな人・・・つまり、やりたい人がやればいいかなって。

だから学校の生徒全員が出さなきゃいけないことにモヤモヤするっていうか・・・

自由研究に興味がない人が、自由研究の宿題をやる意味ってあるんですか?

自由研究に興味がない人であっても、自由研究をやる意味は十分にありますよ。

いわゆる「計算ドリル」のような宿題と違って、自由研究は自分自身で宿題のゴールを決めるため、『ものごとの取捨選択』を学べます。

なんで、自由研究の宿題をすると「取捨選択」を学べるの?

????

詳しく説明してみましょうか。

たとえば、計算ドリルであれば、答えを書いて学校に提出すれば、宿題のゴールを達成してます。ゴールは1つですね。

でも、自由研究のゴールは大きくわけると3つあります。

自由研究のゴール

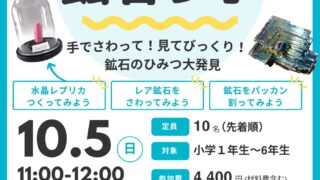

1)キットなどを使ってサクッと終わらせる

2)楽しそうな実験や工作を調べて、実際にやってみる

3)オリジナルの実験や工作をする

そして、これらのゴールには、メリットとデメリットがあります。

自由研究のゴール(メリット・デメリット)

1)キットなどを使ってサクッと終わらせる

メリット:他のことに時間を使える。最低限は達成できているので「提出点」はもらえる

※参考:理科の先生に聞いてみた!「自由研究キットを提出しても大丈夫?」

デメリット:楽しくないことが多い。先生からの評価は低い。

2)楽しそうな実験や工作を調べて、実際にやってみる

メリット:楽しい!作ったものに愛着がわく。普段できない新しい体験ができる。

デメリット:調べものをして、実際に手を動かすので、時間がかかる(数日)。

3)オリジナルの実験や工作をする

メリット:最後までやりきったときに、自信につながる。先生から高評価を受ける。

デメリット:メチャクチャ時間がかかる(数か月)。自由研究に慣れている人の監修が必要。

※参考:自由研究で選ばれるには?

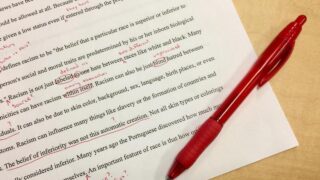

自由研究には国が定める明確な評価基準がありません。

基本的に、学校の先生は、自由研究のゴールを決めてくれないんです。

だから、自分の今の状況(やる気は?予定に余裕は?高評価にしたい?)を踏まえて、自分で自由研究のゴールを定めなくてはならない。

これってものすごく高度な取捨選択です。

どんなゴールを目指すかを決める「取捨選択」という行動は、授業では学ぶことができません。

でも、『取捨選択をする力』は、社会に出てから必要となります。

たとえば、自分が病気になって仕事を辞めるか辞めないかを決めなくてはいけないとき。いろいろな状況を踏まえて、取捨選択します。

こういったことを学べるのは、自由研究ならではですね。

大人になってからも学べることですが、小学生のころから、取捨選択する力があれば、それは大きな成長につながります。

あなたとお子さんにピッタリの自由研究のゴールを見つけられますように。

おあとがよろしいようで。

関連記事▼

【最新版】自由研究の入賞作品を見て高評価を狙おう!受賞作品まとめ

【創意くふう作品】学校で選ばれるのに入賞できない!チェックすべきこと3点

理科の先生に聞いてみた!「自由研究キットを提出しても大丈夫?」

画用紙?模造紙?レポート?自由研究のまとめ方別メリット・デメリット